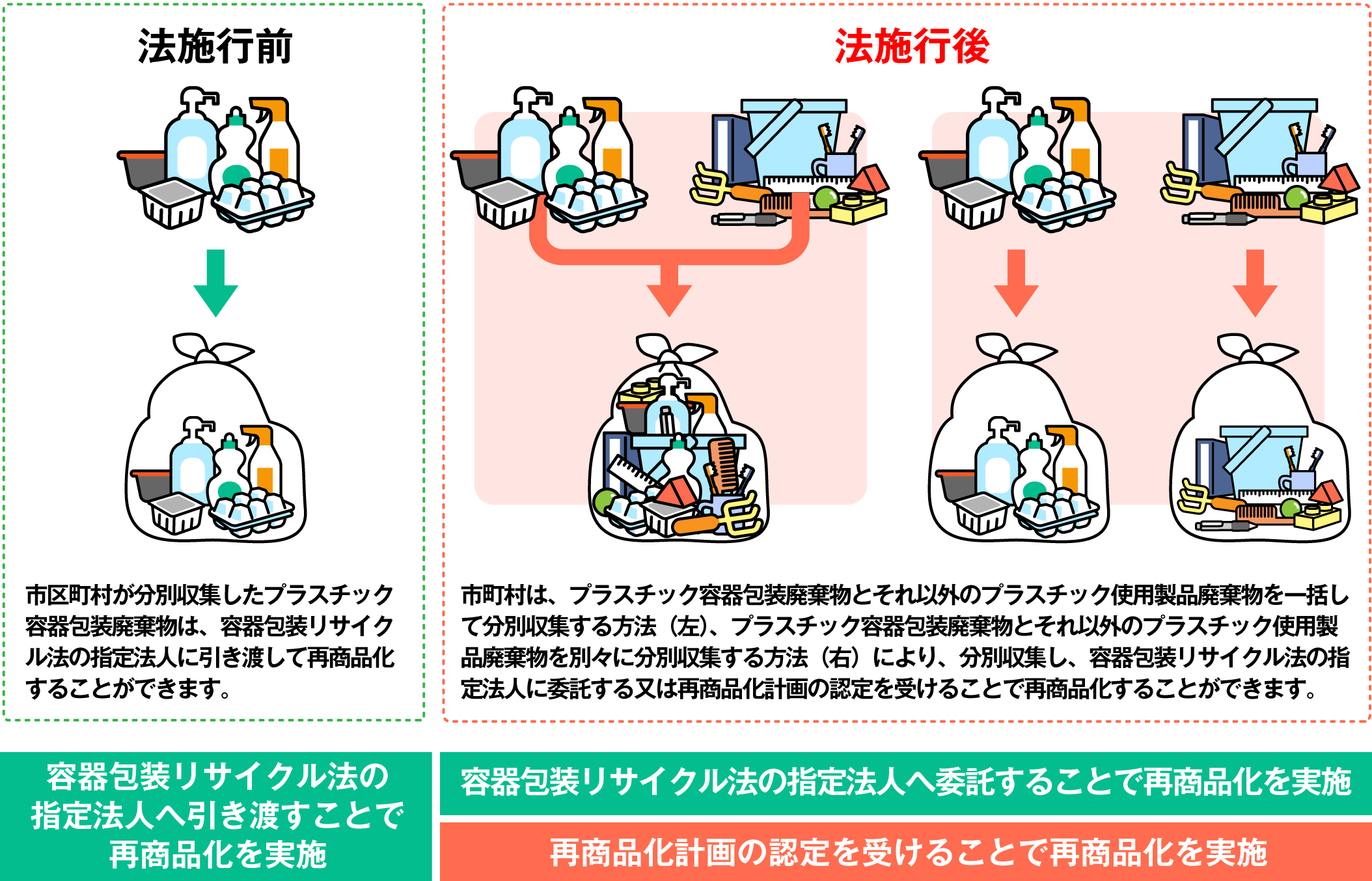

これまでプラスチック容器包装廃棄物は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、分別収集、再商品化が進められてきましたが、プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等として処理されています。

このように、同じプラスチックという素材であるにも関わらず、プラスチック製容器包装は資源物等として収集され、プラスチック使用製品廃棄物は燃えるごみ等として収集されるというわかりにくい状況にあったため、市民の皆様にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指し、本制度では、プラスチック製容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けました。

具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。

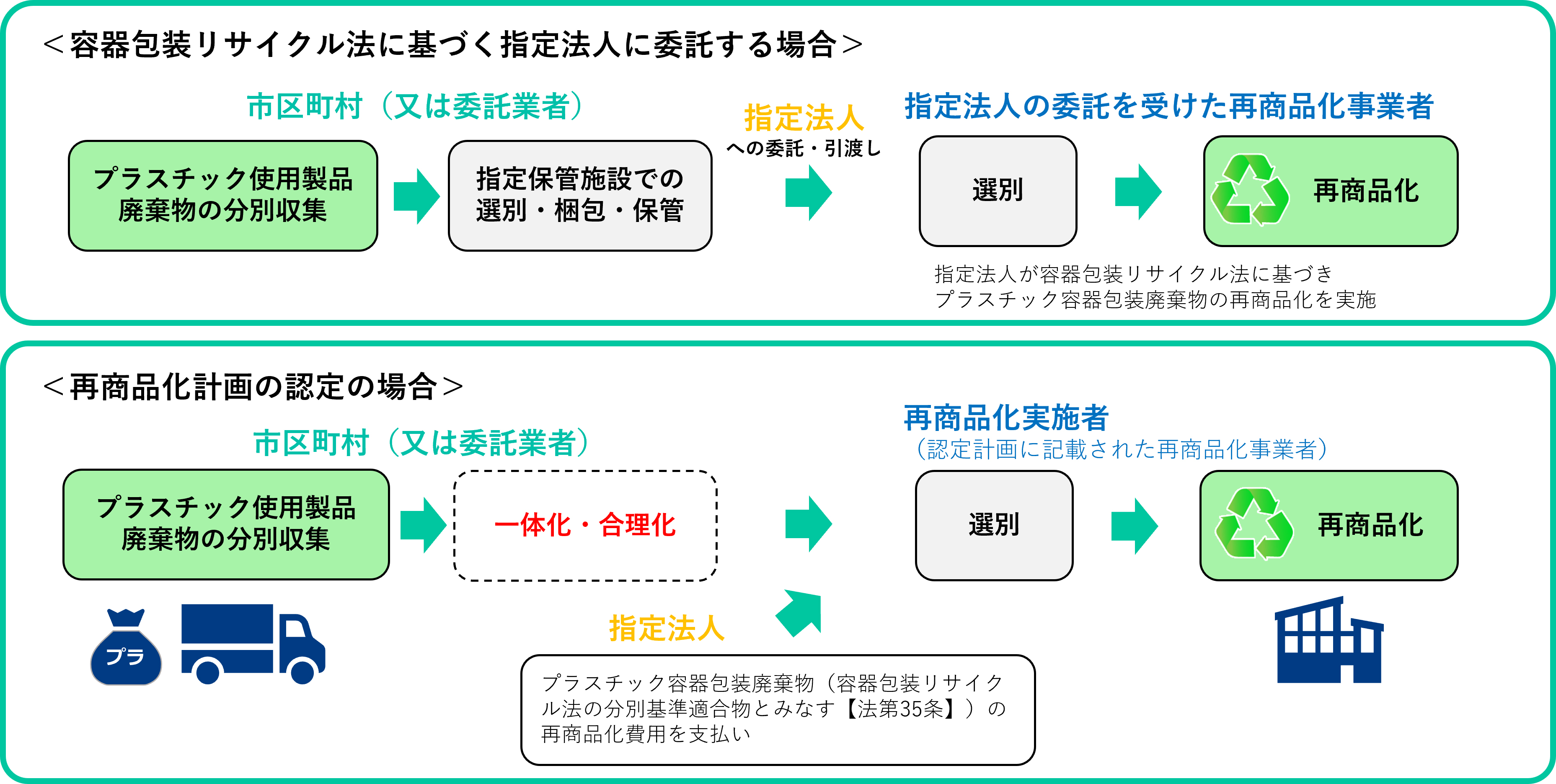

本制度により、市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することが可能となります。

(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法

(2)市区町村が単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法

(1) 容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する方法

容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法を選択した市区町村は、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」及び「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き(令和4年1月19日 環境省)」に従って分別収集・再商品化する必要があります。

容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する場合の分別収集物の基準

- 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。

- 圧縮されていること。

- 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。

- 容器包装廃棄物(容器包装リサイクル法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちペットボトル※を除いたもの)

- プラスチック使用製品廃棄物(容器包装廃棄物を除く)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの

- 他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次に掲げるものが混入していないこと。

- ペットボトル※

- 小型家電リサイクル法に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物となったもの

- 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの

- 分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次に掲げるものが混入していないこと。

- リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他の分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの

- 点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの

- 分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの

- 容器包装リサイクル法に基づき指定された施設において保管されているものであること。

※飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項の規定に適合するものを充塡するためのポリエチレンテレフタレート製の容器に限る。

(2)再商品化計画の認定を受ける方法

再商品化計画の認定を受けたい市区町村は、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」及び「再商品化計画の認定申請の手引き」に従って、計画を作成し、国に認定の申請を行います。

なお、分別収集の基準は、再商品化実施者の処理方法や設備等の能力によって個別に決めることができるため、容器包装リサイクル協会に引き渡す場合に適用される「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の適用はありません。ただし、市区町村の定める分別の基準において、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に規定する使用済小型電子機器等及びリチウムイオン蓄電池を使用する機器等の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものを除く必要があるため、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」中、特に「2.分別収集物に含めてはいけないもの」を十分に参考にしてください。

分別収集物に含まれる異物量の按分

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る 再商品化計画の認定申請の手引き(1.1版)のP32に記載されている、B. プラスチック容器包装廃棄物の量にプラスチック容器包装廃棄物のベールに含まれる異物量の過去5年間の全国平均比率につきましては以下の値となります。

過去5年間の全国平均比率:5%(令和7年度に適用する値)

(3)認定再商品化計画に基づく再商品化の実施にあたり必要な措置

再商品化計画の認定を受けた市区町村及び再商品化実施者は、計画に基づく再商品化の実施にあたって、下記「認定再商品化計画に基づく再商品化の実施にあたり必要な措置について(資料)」に沿って再商品化業務を実施する必要があります。下記よりダウンロードし、内容を十分に確認してください。

(4)再商品化計画認定自治体一覧

再商品化計画の認定を受けた自治体一覧になります。

分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合において、プラスチック容器包装廃棄物の再商品化の実施に要する費用が抑制されていることは、認定審査の過程で確認しています。(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第4条第9号関係)

| 認定 番号 |

認定日 | 市区町村名 | 再商品化事業者 | 再商品化計画の 実施期間 |

年度 | プラスチック容器包装 廃棄物の量の見込み |

プラスチック容器包装 廃棄物以外の プラスチック使用製品 廃棄物の量の見込み |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第10001号 | 令和4年9月30日 | 宮城県 仙台市 |

J&T環境株式会社 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |

R5 | 13,104t/年 | 1,456t/年 |

| R6 | 13,104t/年 | 1,456t/年 | |||||

| R7 | 13,104t/年 | 1,456t/年 | |||||

| 第10002号 | 令和4年12月19日 | 愛知県 安城市 |

株式会社 富山環境整備 |

令和6年1月1日 ~令和8年3月31日 |

R5 | 293.43t/年 | 62.43t/年 |

| R6 | 1,173.75t/年 | 249.70t/年 | |||||

| R7 | 1,173.75t/年 | 249.70t/年 | |||||

| 第10003号 | 令和4年12月19日 | 神奈川県 横須賀市 |

株式会社TBM | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |

R5 | 3,180t/年 | 198t/年 |

| R6 | 4,224t/年 | 379t/年 | |||||

| R7 | 4,201t/年 | 377t/年 | |||||

| 第10004号 | 令和5年11月30日 | 富山県 高岡市 |

株式会社 富山環境整備 |

令和6年10月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 555.3t/年 | 366.3t/年 |

| R7 | 1,110.6t/年 | 732.6t/年 | |||||

| R8 | 1,110.6t/年 | 732.6t/年 | |||||

| 第10005号 | 令和5年11月30日 | 富山地区 広域圏事務組合 (富山市のみ) |

株式会社 富山環境整備 |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 2,124.4t/年 | 127.5t/年 |

| R7 | 2,120.1t/年 | 127.2t/年 | |||||

| R8 | 2,109.4t/年 | 126.5t/年 | |||||

| 第10006号 | 令和5年11月30日 | 京都府 亀岡市 |

株式会社 富山環境整備 |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 721.002t/年 | 184.920t/年 |

| R7 | 706.581t/年 | 181.222t/年 | |||||

| R8 | 692.450t/年 | 177.597t/年 | |||||

| 第10007号 | 令和5年11月30日 | 砺波広域圏 事務組合 (砺波市・南砺市) |

株式会社 富山環境整備 |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 318.668t/年 | 92.051t/年 |

| R7 | 318.637t/年 | 91.131t/年 | |||||

| R8 | 318.606t/年 | 90.219t/年 | |||||

| 第10008号 | 令和5年11月30日 | 岐阜県 輪之内町 |

株式会社岐阜 リサイクルセンター |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 19.6t/年 | 1.96t/年 |

| R7 | 19.6t/年 | 1.96t/年 | |||||

| R8 | 19.6t/年 | 1.96t/年 | |||||

| 第10009号 | 令和6年3月6日 | 東京都 新宿区 |

日鉄リサイクル 株式会社 |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 1,630t/年 | 225t/年 |

| R7 | 1,644t/年 | 248t/年 | |||||

| R8 | 1,656t/年 | 274t/年 | |||||

| 第10010号 | 令和6年3月6日 | 愛知県 岡崎市 |

日鉄リサイクル 株式会社 |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 2,096t/年 | 334t/年 |

| R7 | 2,096t/年 | 334t/年 | |||||

| R8 | 2,096t/年 | 334t/年 | |||||

| 第10011号 | 令和6年3月6日 | 岩手県 岩手町 |

株式会社青南商事 | 令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 42t/年 | 12t/年 |

| R7 | 42t/年 | 12t/年 | |||||

| R8 | 42t/年 | 12t/年 | |||||

| 第10012号 | 令和6年3月27日 | 福岡県 北九州市 |

株式会社 ビートル エンジニアリング |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 133.95t/年 | |

| R7 | 133.95t/年 | ||||||

| R8 | 133.95t/年 | ||||||

| 第10013号 | 令和6年3月29日 | 三重県 菰野町 |

三重中央開発 株式会社 |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 10t/年 | |

| R7 | 10t/年 | ||||||

| R8 | 10t/年 | ||||||

| 第10014号 | 令和6年3月29日 | 大阪府 堺市 |

三重中央開発 株式会社 DINS関西 株式会社 |

令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 4,420t/年 | |

| R7 | 4,420t/年 | ||||||

| R8 | 4,420t/年 | ||||||

| 第10015号 | 令和6年4月26日 | 京都府 京都市 |

旭鉱石株式会社 | 令和6年5月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 R7 R8 |

7,209t/年 7,209t/年 7,209t/年 |

891t/年 891t/年 891t/年 |

| DINS関西株式会社 | |||||||

| 栄伸開発株式会社 | |||||||

| J&T環境株式会社 | |||||||

| 株式会社 Jサーキュラーシステム |

|||||||

| 株式会社レゾナック | |||||||

| 第10016号 | 令和6年5月30日 | 三重県 津市 |

三重中央開発 株式会社 |

令和6年6月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 1470.9t/年 | |

| R7 | 1495.4t/年 | ||||||

| R8 | 1519.9t/年 | ||||||

| 第10017号 | 令和6年9月20日 | 佐賀県 江北町 |

株式会社 エコポート九州 |

令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 21.44t/年 | 7.36t/年 |

| R8 | 21.44t/年 | 7.36t/年 | |||||

| R9 | 21.44t/年 | 7.36t/年 | |||||

| 第10018号 | 令和6年9月26日 | 岐阜県 羽島市 |

三重中央開発株式会社 | 令和6年10月1日 ~令和9年3月31日 |

R6 | 69t/年 | |

| R7 | 147t/年 | ||||||

| R8 | 157t/年 | ||||||

| 第10019号 | 令和6年11月20日 | 富山県 射水市 |

株式会社富山環境整備 | 令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 354.9t/年 | 59.7t/年 |

| R8 | 354.84t/年 | 79.48t/年 | |||||

| R9 | 354.84t/年 | 79.48t/年 | |||||

| 第10020号 | 令和6年11月20日 | 鳥取県 琴浦町 |

因幡環境整備株式会社 | 令和7年10月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 82t/年 | 18t/年 |

| R8 | 164t/年 | 36t/年 | |||||

| R9 | 164t/年 | 36t/年 | |||||

| 第10021号 | 令和6年11月28日 | 愛知県 岩倉市 |

株式会社富山環境整備 | 令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 641t/年 | 255t/年 |

| R8 | 641t/年 | 255t/年 | |||||

| R9 | 641t/年 | 255t/年 | |||||

| 第10022号 | 令和6年11月29日 | 秋田県 大仙市・ 秋田県 美郷町 |

株式会社湯沢 クリーンセンター |

令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 92.2t/年 | 37.8t/年 |

| R8 | 101.3t/年 | 41.5t/年 | |||||

| R9 | 111.8t/年 | 45.8t/年 | |||||

| 第10023号 | 令和6年11月29日 | 長野県 安曇野市 |

株式会社富山環境整備 | 令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 467.5t/年 | 104.5t/年 |

| R8 | 467.5t/年 | 104.5t/年 | |||||

| R9 | 467.5t/年 | 104.5t/年 | |||||

| 第10024号 | 令和6年11月29日 | 石川地方生活 環境施設組合 |

株式会社青南商事 | 令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 51t/年 | |

| R8 | 51t/年 | ||||||

| R9 | 51t/年 | ||||||

| 第10025号 | 令和6年12月6日 | 神奈川県川崎市 | JFEプラリソース株式会社 株式会社 Jサーキュラーシステム 株式会社レゾナック |

令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 4,650t/年 | 527t/年 |

| R8 | 4,748t/年 | 534t/年 | |||||

| R9 | 5,160t/年 | 563t/年 | |||||

| 第10026号 | 令和6年12月10日 | 愛媛県西予市 | 田中石灰工業株式会社 | 令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 207t/年 | 107t/年 |

| R8 | 204t/年 | 105t/年 | |||||

| R9 | 201t/年 | 104t/年 | |||||

| 第10027号 | 令和6年12月11日 | 大阪府大阪市 | 栄伸開発株式会社 大東衛生株式会社 |

令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 13,887t/年 | 2,130t/年 |

| R8 | 13,887t/年 | 2,130t/年 | |||||

| R9 | 13,887t/年 | 2,130t/年 | |||||

| 第10028号 | 令和6年12月27日 | 富山県小矢部市 | 株式会社富山環境整備 | 令和7年10月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 85.3t/年 | 25.8t/年 |

| R8 | 174.6t/年 | 61.5t/年 | |||||

| R9 | 174.6t/年 | 61.5t/年 | |||||

| 第10029号 | 令和7年1月6日 | 神奈川県藤沢市 | 株式会社 Jサーキュラーシステム 株式会社レゾナック |

令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 603.8t/年 | 307.8t/年 |

| R8 | 1,002.8t/年 | 338.6t/年 | |||||

| R9 | 1,002.8t/年 | 372.4t/年 | |||||

| 第10030号 | 令和7年3月14日 | 東京都大田区 | JFEプラリソース株式会社 株式会社 Jサーキュラーシステム 株式会社レゾナック |

令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 4,102.03t/年 | 570t/年 |

| R8 | 4,280.37t/年 | 594.78t/年 | |||||

| R9 | 4,458.72t/年 | 619.56t/年 | |||||

| 第10031号 | 令和7年3月24日 | 岡山県岡山市 | 平林金属株式会社 | 令和7年4月1日 ~令和10年3月31日 |

R7 | 300t/年 | |

| R8 | 300t/年 | ||||||

| R9 | 300t/年 | ||||||

| 第10032号 | 令和7年10月10日 | 静岡県伊豆市 | エム・エム・プラスチック 株式会社 |

令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 52.70t/年 | |

| R9 | 52.01t/年 | ||||||

| R10 | 51.32t/年 | ||||||

| 第10033号 | 令和7年10月20日 | 東京都墨田区 | エム・エム・プラスチック 株式会社 |

令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 1673.40t/年 | 282.66t/年 |

| R9 | 1723.61t/年 | 291.14t/年 | |||||

| R10 | 1773.60t/年 | 299.59t/年 | |||||

| 第10034号 | 令和7年10月20日 | 東京都荒川区 | エム・エム・プラスチック 株式会社 |

令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 1227.96t/年 | 79.91t/年 |

| R9 | 1242.69t/年 | 80.87t/年 | |||||

| R10 | 1257.60t/年 | 81.84t/年 | |||||

| 第10035号 | 令和7年10月20日 | 東京都練馬区 | 株式会社富山環境整備 | 令和8年10月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 2165.94t/年 | 762.20t/年 |

| R9 | 4331.87t/年 | 1524.41t/年 | |||||

| R10 | 4331.87t/年 | 1524.41t/年 | |||||

| 第10036号 | 令和7年10月31日 | 静岡県菊川市 | 株式会社グリーンループ | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 350.90t/年 | 87.73t/年 |

| R9 | 350.09t/年 | 87.52t/年 | |||||

| R10 | 349.26t/年 | 87.31t/年 | |||||

| 第10037号 | 令和7年10月29日 | 宇和島地区 広域事務組合 |

田中石灰工業株式会社 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 18.75t/年 | 6.25t/年 |

| R9 | 24.00t/年 | 8.00t/年 | |||||

| R10 | 30.00t/年 | 10.00t/年 | |||||

| 第10038号 | 令和7年10月29日 | 広島県呉市 | 株式会社広島リサイクルセンター | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 1300.00t/年 | 600.00t/年 |

| R9 | 1300.00t/年 | 600.00t/年 | |||||

| R10 | 1300.00t/年 | 600.00t/年 | |||||

| 第10039号 | 令和7年10月29日 | 兵庫県西宮市 | 日鉄リサイクル株式会社 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 3431.00t/年 | 476.00t/年 |

| R9 | 3422.00t/年 | 476.00t/年 | |||||

| R10 | 3413.00t/年 | 457.00t/年 | |||||

| 第10040号 | 令和7年10月29日 | 滋賀県甲賀市 | ㈱エコパレット滋賀 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 172.00t/年 | 19.00t/年 |

| R9 | 172.00t/年 | 19.00t/年 | |||||

| R10 | 172.00t/年 | 19.00t/年 | |||||

| 第10042号 | 令和7年12月2日 | 大分県豊後大野市 | 株式会社エコポート九州 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 187.00t/年 | 8.80t/年 |

| R9 | 170.17t/年 | 8.01t/年 | |||||

| R10 | 153.34t/年 | 7.22t/年 | |||||

| 第10043号 | 令和7年12月1日 | 熊本県人吉市 | 株式会社エコポート九州 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 146.16t/年 | 10.44t/年 |

| R9 | 144.65t/年 | 10.33t/年 | |||||

| R10 | 143.14t/年 | 10.22t/年 | |||||

| 第10045号 | 令和7年10月29日 | 京都府船井郡衛生管理組合 | 株式会社富山環境整備 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 368.20t/年 | 91.80t/年 |

| R9 | 368.20t/年 | 91.80t/年 | |||||

| R10 | 368.20t/年 | 91.80t/年 | |||||

| 第10046号 | 令和7年10月29日 | 泉北環境整備施設組合 (泉大津市 ・和泉市 ・高石市) |

株式会社富山環境整備 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 1046.10t/年 | |

| R9 | 1040.80t/年 | ||||||

| R10 | 1035.50t/年 | ||||||

| 第10047号 | 令和7年12月1日 | 埼玉県志木地区衛生組合 | エム・エム・プラスチック 株式会社 |

令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 111.34t/年 | |

| R9 | 111.76t/年 | ||||||

| R10 | 111.57t/年 | ||||||

| 第10048号 | 令和7年12月1日 | 富山県新川 広域圏事務組合 |

株式会社富山環境整備 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 364.80t/年 | 56.90t/年 |

| R9 | 367.10t/年 | 64.80t/年 | |||||

| R10 | 369.50t/年 | 72.70t/年 | |||||

| 第10049号 | 令和7年12月1日 | 岐阜県飛騨市 | 株式会社富山環境整備 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 128.25t/年 | 42.75t/年 |

| R9 | 128.25t/年 | 42.75t/年 | |||||

| R10 | 128.25t/年 | 42.75t/年 | |||||

| 第20001号 | 令和7年11月27日 | 宮城県仙台市(更新) | J&T環境株式会社 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 13104.00t/年 | 1456.00t/年 |

| R9 | 13104.00t/年 | 1456.00t/年 | |||||

| R10 | 13104.00t/年 | 1456.00t/年 | |||||

| 第20003号 | 令和7年10月23日 | 神奈川県横須賀市(更新) | 株式会社 Jサーキュラーシステム 株式会社レゾナック |

令和8年4月1日 ~9年3月31日 |

R8 | 2024.00t/年 | 225.00t/年 |

| R9 | - | - | |||||

| R10 | - | - | |||||

| 第20005号 | 令和7年12月1日 | 富山地区広域圏 事務組合(拡大) |

株式会社富山環境整備 | 令和8年4月1日 ~11年3月31日 |

R8 | 2450.50t/年 | 272.30t/年 |

| R9 | 2440.30t/年 | 271.10t/年 | |||||

| R10 | 2430.00t/年 | 270.00t/年 |

また、認定自治体のプラスチック容器包装廃棄物及びプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化単価の加重平均はそれぞれ以下になります。

認定自治体のプラスチック容器包装廃棄物の再商品化単価の加重平均

| プラスチック容器包装廃棄物の加重平均単価(税抜き) | |

|---|---|

| 令和5年度 | 55691円/t |

| 令和6年度 | 49293円/t |

| 令和7年度 | 55762円/t |

| 令和8年度 | 50211円/t |

認定自治体のプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化単価の加重平均

| プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の加重平均単価(税抜き) | |

|---|---|

| 令和5年度 | 54984円/t |

| 令和6年度 | 62475円/t |

| 令和7年度 | 61281円/t |

| 令和8年度 | 65935円/t |

(5)令和6年度再商品化の実施状況一覧

令和6年度再商品化の実施状況一覧です。認定市区町村は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第14条に基づき、毎年6月 30 日までに、その年の3月 31 日以前の1年間における認定再商品化計画に係る再商品化の実施の状況を主務大臣に報告する必要があります。

(令和7年4月プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引きP37参照)

| 認定 番号 |

認定日 | 市区町村名 | 分別収集物の種類ごとの重量 | 再商品化により得られた物の重量 | |

|---|---|---|---|---|---|

| ①プラスチック容器包装廃棄物 | ①以外のプラスチック使用製品廃棄物 | ||||

| 第1号 | 令和4年9月30日 | 宮城県仙台市 | 11,799.65t | 1,311.07t | 6304.70t |

| 第2号 | 令和4年12月19日 | 愛知県安城市 | 1,263.62t | 156.18t | 633.00t |

| 第3号 | 令和4年12月19日 | 神奈川県横須賀市 | 3,811.10t | 340.40t | 1889.40t |

| 第4号 | 令和5年11月30日 | 富山県高岡市 | 573.02t | 245.58t | 382.00t |

| 第5号 | 令和5年11月30日 | 富山地区広域圏事務組合 | 2,056.56t | 307.30t | 1113.50t |

| 第6号 | 令和5年11月30日 | 京都府亀岡市 | 953.59t | 130.03t | 512.01t |

| 第7号 | 令和5年11月30日 | 砺波広域圏事務組合(砺波市・南砺市) | 349.45t | 18.39t | 178.00t |

| 第8号 | 令和5年11月30日 | 岐阜県輪之内町 | 23.90t | 1.90t | 7.70t |

| 第9号 | 令和6年3月6日 | 東京都新宿区 | 1,903.00t | 188.00t | 1632.00t |

| 第10号 | 令和6年3月6日 | 愛知県岡崎市 | 1,991.00t | 351.00t | 1776.00t |

| 第11号 | 令和6年3月6日 | 岩手県岩手町 | 63.39t | 14.87t | 39.56t |

| 第12号 | 令和6年3月27日 | 福岡県北九州市 | - | 253.36t | 253.36t |

| 第13号 | 令和6年3月29日 | 三重県菰野町 | - | 12.35t | 6.07t |

| 第14号 | 令和6年3月29日 | 大阪府堺市 | 4,618.17t | - | 2040.10t |

| 第15号 | 令和6年4月26日 | 京都府京都市 | 7,464.00t | 738.00t | 4543.10t |

| 第16号 | 令和6年5月30日 | 三重県津市 | - | 933.01t | 410.70t |

| 第18号 | 令和6年9月26日 | 岐阜県羽島市 | - | 44.66t | 21.90t |